2020-10-24

神在月に行く!出雲大社の参拝ルートまとめ

TRAVEL旅行記

古代神話にゆかりのある出雲大社は、旧暦の10月に全国から一斉に八百万の神々が集まってくると考えられている事から、出雲地方では特別な暦でもある「神在月」と呼ばれます。

神在月の時期は、八百万の神々による縁結びの神議りが行われると言われ、たくさんの人々が縁結びのご利益を求めて参拝しにやってきます。

今回は、出雲大社の参拝方法や神秘的なスポットなどをご紹介できたらと思います。

- 目次

出雲大社とは?

出雲大社は、島根県出雲市大社町杵築東にある神社で、正式な読み方を「いづもおおやしろ」と言います。

大国主神(おおくにぬしのかみ)を御祭神としていて、『古事記』や『日本書紀』にも記述が残る大変歴史のある神社です。

- 住所:島根県出雲市大社町杵築東195

- アクセス:一畑電車・出雲大社前駅より徒歩4分、JR出雲市駅より一畑バスで23分、正門前下車

八百万(やおよろず)の神々とは?

自然のもの全てには神が宿っていると言われ、八百万という無限に近い神が存在しているとの事から、八百万(やおよろず)の神々と呼ばれてきました。

出雲大社の祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)で、天を象徴する天照大御神(あまてらすおおみかみ)の弟である須佐之男命(すさのおのみこと)の六世の孫とされ、日本国(葦原の中つ国)を創った神とされています。

大国主大神は、山、川、火、水、岩、樹木などに至るまで様々な(やおよろずの)神と協力や相談をしながら、国づくりを行い管理したと伝えられています。

神議(かむはか)りとは?

引用:出雲観光

出雲大社に集まった神々は、誰と誰を結婚させるべきなのか、仕事の事や来年の天候の事などまで世の中のありとあらゆる人の運命やご縁を神議りによって決められます。

なので、出雲大社は縁結びの総本山だとずっと昔から考えられてきました。

参拝方法

一般的な神社では「二礼二拍手一礼」ですが、出雲大社は「2礼4拍手1礼」が正式な参拝の作法となっています。

鈴を鳴らしてお賽銭を入れ、深い礼を2回します。その後に、拍手を4回して祈念します。最後にまた深い礼を1回してください。

人との縁だけじゃなく、仕事運や金運など様々な良縁を結び付けてくれるように、しっかり神様にお願いしましょう。

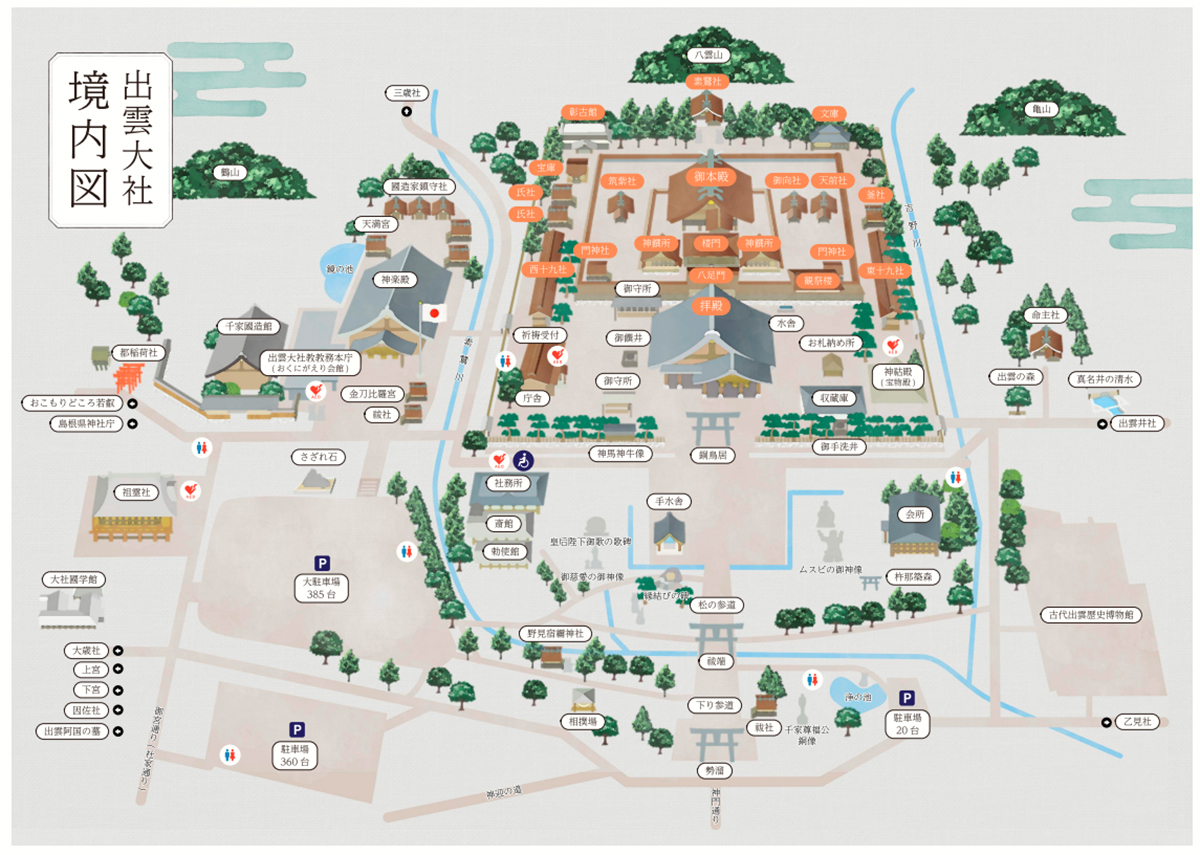

参拝ルート

引用:出雲大社公式

出雲大社参拝には、まず立ち寄る所があります。

そして、4つの鳥居をくぐりご利益アップ!

一から四まで全て違う素材で造られている鳥居をくぐり、御本殿に参拝して縁結びのご利益をアップさせましょう!

稲佐の浜(いなさのはま)

神話の舞台にもなっている稲佐の浜です。

白い砂浜と美しい海岸線が続くこの浜は、八百万の神々が集まる際に、最初に足を踏み入れる地です。

砂浜に佇む小さな島は弁天島と呼ばれ、かつては沖にあり沖ノ島と呼ばれていたそうです。

まずは、弁天島のご祭神で海の神様である豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)にご挨拶。

娘の豊玉毘売命(とよたまひめのみこと)は、神武天皇(初代天皇)の祖母とされているそうです。

参拝の事前準備として、ここの砂を袋や瓶に少しだけ入れて持っていきましょう。

素鵞社を参拝の際に、この砂を奉納します。

- 住所:出雲市大社町杵築北稲佐

- アクセス:出雲大社から徒歩約12分 一畑バス稲佐浜バス停下車すぐ

第一の鳥居、宇迦(うが)橋の大鳥居

高さ23メートルの巨大な鉄筋コンクリート造の明神鳥居です。

宇迦橋北詰に道路を跨いで建っています。

旧大社駅から出雲大社に向かう神門通りに建てられた鳥居で、前方遠くに第二の鳥居が見えます。

第二の鳥居、勢溜(せいだまり)の大鳥居

神門通りと出雲大社への下り参道の境目に2018年に建て替えられた真新しい耐候性鋼の鳥居です。

以前は大きな芝居小屋があり、「多くの人が勢いよく集まり、溜まる場所」といった意味で勢溜(せいだまり)という名称になったそうです

ここから左の方へ神迎(かみむかえ)の道が続いており、稲佐浜に到着した八百万の神々が出雲大社へ向かう通り道となっています。

鳥居の手前で一礼をしくぐります。神様の進む道である参道の真ん中の正中(せいちゅう)を避けて、道の端を進むのがマナーです。

祓社(はらえのやしろ)

参道を下って行く途中に、見落としがちな小さな社があります。

ここでひとまずお参りして、日頃知らぬ間に身についたけがれを祓い心身を清めましょう。

第三の鳥居、松の参道の鳥居(中の鳥居)

下りの参道を過ぎて祓橋を渡ると、松の参道があり鉄製の三の鳥居が見えます。

御慈愛の御神像

松の参道左には、「御慈愛の御神像」があります。

神話で有名な「因幡の白兎」をモチーフに、皮をむかれて裸になって泣いて困っていたうさぎを大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)が助けた場面です。

ムスビの御神像

松の参道右には、「ムスビの御神像」があります。

大国主大神がまだ若い頃、日本海の方から幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)という魂が現れ、この魂と共に様々な知識や教養を身につけて尊敬される神「ムスビの大神」になったという、日本最古の歴史書「古事記」の一場面です。

手水舎で手と口を清める

松の参道を抜けた左側に、身を清める手水舎があります。

社殿が立ち並ぶ神域に入る前にここに寄って、水で手と口を清めます。

正中を横断するときは、一礼して横断します。

第四の鳥居、銅の鳥居

最後の四の鳥居は、銅製の鳥居です。

軽く一礼してこの鳥居をくぐると、いよいよ拝殿です。

拝殿

まずは正面にある拝殿でご参拝です。

この拝殿は1963年に新築されたとの事で、しめ縄が一般の神社とは左右逆なところにも注目しておきたいポイントです。

御本殿

大国主大神が祀られている御本殿です。

御本殿内は聖域のため、参拝客は入ることはできません。

御本殿前の足元には、かつての出雲大社の本殿の宇豆柱が出土した場所とされ大きい赤い円が3つまとまって描かれています。

こんな大きな柱で、以前の巨大な本殿を支えていたのかと思うと、そのスケールに驚かされます。

御本殿を参拝したら、境内に本殿を取り囲むように社殿がありますので、ポイントとして反時計回りに参拝していきましょう。

十九社(じゅうくしゃ)

神在月に出雲大社に集まった全国の神々が泊まる宿とされています。

神在祭期間中には各扉が開けられます。

釜社(かまのやしろ)

食物を守る神の宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)が祀られています。

素鵞社(そがのやしろ)

御本殿の真裏にある場所に、八岐大蛇(やまたのおろち)退治でも有名な須佐之男命(すさのおのみこと)が祀られている素鵞社があります。

正面(階段下)にて一礼し、階段を上りまた一礼。素鷲社前にて、二礼四拍手一礼。

参拝後に、社殿の右側にある縁の下に砂の入った木箱がありますが、ここの砂はスサノウノミコトの力が宿っているとされています。

稲佐の浜で取ってきた砂をここに奉納し、神聖なここの砂と交換しましょう。

お守りとして持ち歩くのもよし、自宅敷地の四隅に埋めて清めることで、家ごとパワーアップするのもよしです。

素鵞社の真裏には、八雲山があります。

この八雲山は、神々が住んでいて力を宿している神聖な場所と伝えられています。

境内で唯一この八雲山の山肌に触れることができる場所ですので、岩に触ってパワーを頂いておきましょう。

小さな拝礼所

御本殿の西側に、見落としてしまいがちな小さな賽銭箱があります。

この小さな賽銭箱前でも参拝をしておきましょう。

御本殿に祀られている多くの神々は、正面ではなく西を向いていると言われています。

神楽殿

出雲大社のイメージとして誰もが想像するのは、ここ神楽殿の大しめ縄ではないでしょうか?

長さは13.6メートル、重さ5.2tと言われており、いざ目の当たりにすると迫力満点です。

▼島根県出雲ツアーについてはこちらから

【HIS】で行く、島根県出雲大社ツアー